আবুল আহসান চৌধুরী, পথরেখা অনলাইন : পলাশীর যুদ্ধের সতেরো বছর পর বাংলার এক ক্রান্তিকালে লালনের জন্ম। এর মাত্র নয় বছর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেছে। লালনের দীর্ঘজীবন ইংরেজ শাসনের গুরুত্বপূর্ণ সময় স্পর্শ করেছে। এই সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, জন্ম হয়েছে নতুন সামন্ত শ্রেণীর। এরাই ছিলেন ‘বাবু কালচারে’র জনক ও পৃষ্ঠপোষক। ইংরেজের গরজে-আনুকূল্যে গড়ে ওঠা কলকাতা মহানগরীকে কেন্দ্র করে এক শিক্ষিত বাঙালি মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। লালনের কালে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ওহাবি-ফারায়জি আন্দোলন, তিতুমীরের সংগ্রাম, সিপাহি বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহে। হিন্দুমেলা, জাতীয় কংগ্রেস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে জাতীয় জাগরণের উন্মেষ ঘটেছে এ সময়। শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলকাতা মাদ্রাসা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, হিন্দু কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ। রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা এবং রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রচেষ্টার কাজও শুরু হয়েছে এই সময়ে। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়েছে সুবাতাস। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর নানা কর্মকাণ্ডে বাঙালির জীবন স্পন্দিত। তবে একথা মনে রাখার প্রয়োজন আছে যে, বাঙালি জীবনের এই জাগরণ কলকাতাকেন্দ্রিক এবং মূলত তা এই মহানগরীর ভেতরেই ছিল সীমাবদ্ধ। এর সুফল সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়তে ঢের সময় লেগেছিল।

লালন ছিলেন গ্রামের মানুষ। তাঁর ওপরে গুহ্য সাধন-ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী নিরক্ষর বাউল। তাই নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালির এইসব কর্মকাণ্ডের খবর জানা বা এর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ও প্রয়োজন তাঁর ছিল না বললেই চলে। এসব ব্যাপারে আলোড়িত হওয়ার মতো শিক্ষা ও সাধনাও তাঁর ছিল না। তবুও তিনি গ্রামীণ জীবনে তাঁর সাধনা ও উপলব্ধির মাধ্যমে জাগরণের যে তরঙ্গ তুলেছিলেন তা বিস্ময়কর ও অসাধারণ! তাঁর এই অবদানকে কেউ কেউ রামমোহনের ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছেন।

রামমোহনের উদার ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্ম-সমন্বয়ের শুভ চেষ্টা বহুল কীর্তিত বিষয় এবং তিনি ‘ভারতপথিক’ ও বাংলার নবজাগৃতির ‘ঋত্বিক’ হিসেবে সম্মানিত। কিন্তু অখ্যাত পল্লীর অধিবাসী নিরক্ষর লালনের সমাজচিন্তা, মানবপ্রেম ও মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় আজও উপেক্ষিত ও অলিখিত। দু’একজন কেবল এ-বিষয়টি মৃদুভাবে স্পর্শ করেছেন মাত্র। অন্নদাশঙ্কর রায় উল্লেখ করেছেন: ‘বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের যে গুরুত্ব বাংলার লোকমানসের দেয়ালী উৎসবে লালনেরও সেই গুরুত্ব। দুই যমজ সন্তানের মতো তাদের দু'জনের জন্ম। দু'বছর আগে পরে। ইতিহাস-জননীর পক্ষে দুই বছর যেন দুই মিনিট। তবে একসঙ্গে এলেও তাঁরা একসঙ্গে যান নি। লালনের পরমায়ু যেন রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের জোড়া পরমায়ু। লোকসংস্কৃতিতে একক ব্যক্তিত্বের এমন বিরাট উপস্থিতি আমাদের অভিভূত করে।’

আমাদের বিশ্বাস নবজাগৃতির প্রেক্ষাপটে রামমোহন ও লালনের তুলনামূলক আলোচনা হলে দেখা যাবে লালনের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবতাবাদ, সংস্কার ও জাতিভেদ-বিরুদ্ধ মনোভাবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতোখানি। জানা যাবে লালনের মানবিক চিন্তাধারার প্রভাব বাংলার গ্রামদেশের প্রাকৃত জনগোষ্ঠী এবং নগরবাসী কিছু শিক্ষিত কৃতী পুরুষের মনে কী গভীর প্রভাব মুদ্রিত করেছিল, কতোখানি আন্তরিক ও অকৃত্রিম ছিল সেই প্রচেষ্টা।

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যে প্রাণম্পন্দন জেগেছিল মূলত তা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইংরেজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে এই জাগরণের জন্ম। কিন্তু সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ সর্বজনীন মানবচেতনাকে অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয় নি এই নবজাগৃতি। আধুনিক শিক্ষার আলোকবঞ্চিত বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে এর কোনো যোগ ছিল না। একদিকে যেমন বাঙালি মুসলমানের অশিক্ষা, রক্ষণশীল মনোভাব, অপরদিকে তাঁর প্রতি জাতিগত স্বাতন্ত্র-চিন্তার প্রতিপোষক বাঙালি হিন্দুর অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য বাঙালি মুসলমানের জন্য নবজাগৃতির কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অন্তরায় হয়েছিল। তাই এই জাগরণ মিলিত হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত প্রয়াসের ফসল নয়; বা এর পরিণাম ফল হিসেবে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভব হয় নি। বরঞ্চ এর ফলে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিরোধ-ব্যবধান ও বিদ্বেষ-ভেদনীতি আরো স্পষ্ট হয়েছে। রেনেসাঁদীপ্ত বাঙালির সাহিত্য-প্রচেষ্টায় এই জাতিবৈরী মনোভাব আজও অম্লান হয়ে আছে। জাগরণের এই নাগরিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি বাংলার গ্রামদেশেও নীরবে-নিভৃতে চলছিল জাগৃতির প্রয়াস। বাউলগানে বিশেষ করে লালনের সাধনা ও গানে এই প্রয়াস হয়ে উঠেছিল গ্রামবাংলার জাতধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনের প্রয়াস। নবজাগৃতির অন্যতম শর্ত যে, অসাম্প্রদায়িক মানববাদ তা এই অশিক্ষিত গ্রাম্য-সাধকের বাণী ও সাধনার ভেতরেই সত্য হয়ে উঠেছিল, প্রাণ পেয়েছিল। গ্রামবাংলার এই মানবতাবাদী মুক্তবুদ্ধি-আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন লালন সাঁই।

সব কাল, সব যুগেই একদল মানুষ শাস্ত্রাচারের গণ্ডির বাইরে মানবমুক্তি ও ঈশ্বরলাভের পথ খুঁজেছেন। জাত-কুল-সম্প্রদায়কে তাঁরা দূরে সরিয়ে ধর্মকে হৃদয়ের সহজ সত্যের আলোকে চিনতে চেষ্টা করেছেন। বিবাদ-বিভেদের পথে না গিয়ে তাঁরা সমন্বয়-মিলনের অভিনব বাণী প্রচার করেছেন; মানুষ নির্বিশেষ সবাইকে তাদের প্রেম বিলিয়েছেন। নীরস-কঠিন-প্রাণহীন শাস্ত্রকথাকে তারা মর্মের সরসতায় সিক্ত করে পরিবেশন করেছেন। এ-ধারায় গড়ে উঠেছে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সন্তধর্ম ও ভক্তিধর্ম, আসামের মহাপুরুষিয়া মত, বাংলার বৈষ্ণব-বাউল ও ছোটো-বড়ো আরো অনেক লৌকিক মতবাদ। এইভাবে মরমীসাধনার যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, তা শাস্ত্রশাসিত ধর্মান্ধ বৃহত্তর ভারতের মানবতাবাদ ও সম্প্রদায়-সম্প্রীতির ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। মন্দির-মসজিদের বাইরে তাঁরা মুক্তি খুঁজেছেন, যে মুক্তির পথ সর্বমানবের কল্যাণ ও ভালোবাসায় স্নাত। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও কলহ, জাতি-কুলগত বিভেদ ও বিরোধ, বর্ণ-শোষণ, সামাজিক ও শ্রেণী বৈষম্য, আচারসর্বস্ব ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করে এঁরা জাত-কুল-ধর্ম-গোত্রের বিভেদ-বর্জিত, সর্বসংস্কারমুক্ত মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক উদার ধর্ম-ধারণার জন্ম দেন। চারিত্র-বিচারে বাংলার বাউল এবং লালনের সাধনা-দর্শন এইসব মরমী সম্প্রদায় ও সাধনার সমানধর্মা।

বাউলমত প্রবর্তনের পেছনে ধর্মজিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্মজ্ঞান অন্বেষণের পাশাপাশি সামাজিক শোষণ-অবিচার-বৈষম্য এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও জাতিভেদের মতো বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব ছিল। এ-কারণেই সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারবঞ্চিত মানুষের জন্য একটি শাস্ত্রাচারহীন উদার ধর্মমতের সন্ধান অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। সহজিয়া সাধনার প্রতি আকৃষ্ট এই মানুষগুলোই কালিক বিবর্তনে ‘বাউল' নামে পরিচিত হয়েছে।

বাউল মতবাদে আকৃষ্ট ও দীক্ষা গ্রহণের পেছনে লালনের জীবনের মর্মস্পর্শী ব্যক্তিগত বেদনাপীড়িত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। লালনের গানে ধর্ম-সমন্বয়, আচারসর্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধতা, মানবমহিমা-বোধ, জাতিভেদ ও ছুৎমার্গের প্রতি ঘৃণা, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ইত্যাদি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। মূলত তাঁর বিদ্রোহ চিরাচরিত শাস্ত্র-আচার ও প্রচলিত সমাজধর্মের বিরুদ্ধে। এইসব বক্তব্যের ভেতর দিয়ে তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবতাবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। লালন তাঁর আন্তরিকবোধ ও বিশ্বাসকে অকপটে গানে প্রকাশ করেছেন। তাঁর আদর্শ ও জীবনাচরণের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের কোনো অমিল হয় নি, বিরোধ বাঁধে নি কখনো। লালনের এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যেও দেখা যায়। বিশেষ করে লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহের মধ্যে এই চেতনা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপস্থিত।

আসলে লালনের গানে যেভাবে মানব-মহিমা কীর্তিত হয়েছে, প্রাধান্য পেয়েছে, তা যথার্থই যুগদুর্লভ অনন্য এক দৃষ্টান্ত। লালন নিচের এই গানটিতে মানববন্দনার যে সুর তুলেছেন তাঁর তুলনা গ্রাম্যসাহিত্যে নেই, ভদ্রসাহিত্যেও এ দৃষ্টান্ত বিরল। ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনকে সুকর্মে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান আছে এই গানে :

অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই

শুনি- মানবের উত্তম কিছুই নাই।

দেব-দেবতাগণ করে আরাধন

জন্ম নিতে মানবে॥

কত ভাগ্যের ফলে না জানি

মন রে পেয়েছো এই মানবতরণী

বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়

যেন ভারা না ডোবে॥

শ্রেণী-বর্ণবিভক্ত ধর্মের আচার-শাসিত সমাজে ছুঁৎমার্গ, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ যে প্রবল সামাজিক ও মানবিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল তাঁর বিরুদ্ধে লালন সবসময় ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। জাত-বিচার সম্পর্কে গান বাঁধতে গিয়ে লালন চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, ‘গৌর কি আইন আনিলেন নদীয়ায়'; জাতিভেদ-পীড়িত এই সমাজের জন্য প্রতিবাদী ‘আনকা আচার আনকা বিচার'- এই বিধান, এতো জীবের সম্ভব নয়। চৈতন্যের এই আইন কেমন, তাঁর বর্ণনা দিয়ে লালন বলেছেন :

ধর্মাধর্ম বলিতে

কিছুমাত্র নাই তাতে

প্রেমের গুণ গায়।

জেতের বোল রাখলে না সে তো

করলে একাকারময়॥

লালন এইভাবে জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করে এসেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে অনেকবারই। প্রথম জীবনে মুসলমানের গৃহে অন্ন-জল-আশ্রয় গ্রহণের জন্য লালনকে শুধু সমাজচ্যুত হতে হয় নি, স্নেহময়ী জননী ও প্রিয়তমা পত্নীকে হারানোর মতো বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে। লালনের সাধকজীবনেও কুমারখালীতে ছুঁৎমার্গের দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল। এসব কারণেই হয়তো তাঁর ভেতরে গড়ে উঠেছিল একটি প্রতিবাদী সত্তা। লালন তাই কখনোই জাতিত্বের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চান নি। একজন বাউল হিসেবে তিনি জানতেন, জাতের সীমাবদ্ধতা মানুষকে খণ্ডিত ও কূপমণ্ডুক করে রাখে। তাই জাতধর্মের বিরুদ্ধে চরম বক্তব্য পেশ করে বলেছেন :

জাত না গেলে পাইনে হরি

কি ছার জাতের গৌরব করি

ছুঁসনে বলিয়ে।

লালন কয় জাত হাতে পেলে

পুড়াতাম আগুন দিয়ে॥

হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক বিরোধ তো ছিলই, সাধনায় অগ্রসর হয়ে লালন দেখলেন এখানেও সেই ভেদ-বিরোধ। সাধনার রীতিনীতি আর ফলাফল সবই বিভক্ত। বিরক্ত লালন তাই উভয় মতকেই খারিজ করে দিয়ে সরাসরি বলেন :

ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোনো রাগে।

আছে হিন্দু-মুসলমান দুইভাগে॥

থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ

হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন

ভেস্ত-স্বর্গ ফাটক সমান

কার বা তা ভালো লাগে॥

লালনের এই বক্তব্যের মধ্যে বিভেদহীন অখণ্ড মানব-ঐক্য-চিন্তার আভাস আছে। এরপর লালন সরাসরি হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত বিরোধ ও বৈষম্যের প্রতি আলোকপাত করেছেন। এ ক্ষেত্রে লালনের যুক্তি সন্নিবেশের কৌশল লক্ষণীয়। হিন্দু সমাজের ছুঁৎমার্গের অর্থহীনতা সম্পর্কে তিনি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন:

একই ঘাটে আসা যাওয়া-

একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া

কেউ খায়না কারো ছোঁয়া

বিভিন্ন জল কে কোথায় পান ॥

পাশাপাশি আবার প্রশ্ন করেছেন:

বেদ-পুরাণে করেছে জারি

যবনের সাঁই হিন্দুর হরি

আমি তা বুঝতে নারি

দুই রূপ সৃষ্টি করলেন কী তার প্রমাণ॥

লালনের আচার-আচরণ ও কথাবার্তা শুনে সমকালের মানুষ ধাঁধায় পড়েছিল তাঁর জাতিত্ব নিয়ে। জাতগর্বী সেইসব মানুষের কাছে জাতধর্মই ছিল মানুষের বড়ো পরিচয়। লালনও বহুবার তাঁর জাত-ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছেন। সাম্প্রদায়িক জাতিতে অবিশ্বাসী লালন এই প্রশ্নের সরাসরি কোনো জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন। তাঁর সেই বক্তব্যের যুক্তি ও ভাষায় জাতবিচারী মানুষের অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। লালন স্পষ্টতই বলেছেন, তিনি হিন্দু না মুসলমান এ প্রশ্ন তাঁর কাছে অর্থহীন- অসমাধ্য। কেননা ‘যাওয়া কিংবা আসার বেলায় জেতের চিহ্ন রয় কার রে’।

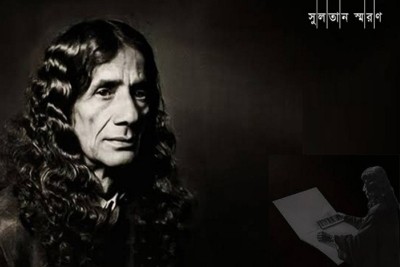

লালনের গান বাউলসম্প্রদায়ের গুহ্য-সাধনার বাহন হলেও এর ভেতরে মাঝে-মধ্যে বিস্ময়কর সমাজচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক অবিচার ও অসাম্য, ধর্মীয় গোড়ামি, জাত-পাতের সমস্যা, শ্রেণী-শোষণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য এই মরমী সাধকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তাই অধ্যাত্ম-উপলব্ধির অবসরে, প্রক্ষিপ্ত চিন্তার চিহ্ন হলেও, তিনি আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গে তাঁর অকপট-আন্তরিক বক্তব্য পেশ করেছেন। বিস্তবান ও বিত্তহীন, কুলীন ও প্রাকৃত, শোষক ও শোষিতের বিভক্ত সমাজে দরিদ্র-নিঃস্ব-নির্যাতিতের পক্ষভুক্ত প্রতিনিধি লালন এক আশ্চর্য সমাজসচেতন দৃষ্টি অর্জন করেছিলেন।

মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ-বঞ্চনা-অবিচার-অবজ্ঞার চির-অবসান কামনা করে লালন শ্রেণীহীন শোষণযুক্ত এক অভিনব সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। উচ্চ-নিচ, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য-ব্যবধান লালন কখনো অনুমোদন করেন নি। তাঁর আন্তরিক প্রত্যাশা ছিল ধর্ম-কুল-গোত্র-জাতিহীন সাম্যশাসিত এক সমাজ। মানবাত্মার লাঞ্ছনায় কাতর, মানুষের দুর্দশা-দুঃখে ব্যথিত, মানবমুক্তির প্রত্যাশায় ব্যাকুল লালনের এই ব্যতিক্রমী উচ্চারণ তাঁকে অনায়াসে শোষিতজনের পরমবান্ধব সমাজমনস্ক এক অসাধারণ মরমী-মনীষী হিসেবে চিহ্নিত করে। আবহমান বাংলার সংস্কার ও শোষণের অচলায়তনের দুর্গে এমন শক্ত আঘাত এসেছে এক নিরক্ষর গ্রাম্যসাধকের নিকট থেকে- নিঃসন্দেহে এটি একটি বিস্ময়কর ঘটনা।

লাননের সাহসী সামাজিক ভূমিকার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে তাঁর পরম-বান্ধব কাঙাল হরিনাথকে জমিদারের সহিংস আক্রোশ থেকে রক্ষা করার ঘটনায়। হরিনাথ তাঁর ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে শিলাইদহের ঠাকুর-জমিদারদের প্রজাপীড়নের সংবাদ প্রকাশ করলে জমিদারপক্ষ তাঁর ওপর অত্যন্ত রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হন। প্রতিশোধস্পৃহ জমিদারপক্ষ কাঙালকে শায়েস্তা করার জন্য দেশীয় লাঠিয়াল ও পাঞ্জাবি গুণ্ডা নিয়োগ করেন। কাঙালের অপ্রকাশিত দিনপঞ্জি থেকে জানা যায়, জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর হাত থেকে বিপন্ন বন্ধু হরিনাথকে রক্ষার জন্য বাউল সাধক লালন ফকির তাঁর দলবল নিয়ে নিজে লাঠি হাতে সেই লাঠিয়ালের দলকে আচ্ছা করে ঢিঢ্ করে সুহৃদ কৃষকবন্ধু হরিনাথকে রক্ষা করেন।

অন্যসূত্রে আরো জানা যায় দরিদ্র কৃষক ও প্রজাসাধারণের পাশাপাশি ‘প্রসিদ্ধ বাউল লালন ফকিরের অগণিত শিষ্য-সামন্ত কাঙালের অমূল্য জীবনরক্ষার অন্যতম প্রহরী ছিলেন।

লালন তাঁর উদার ও প্রগতিশীল মানসিকতার কারণে সমকালীন সমাজে যথেষ্ট নিন্দিত ও নিগৃহীত হয়েছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদীরাই লালনের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। মুসলমানের চোখে লালন বেশরা-বেদাতী নাড়ার ফকির, আবার হিন্দুদের নিকট ব্রাত্য-কদাচারী হিসেবে চিহ্নিত। ধর্মগুরু ও সমাজপতি উভয়ের নিকটেই লালনের বাণী ও শিক্ষা অস্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু লালন তাঁর ধর্মবাণীকে সমাজশিক্ষার বাহন করে ক্রমশ তাঁর আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে যাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন।

আমাদের দেশে বাউলগান ও লালনগীতি সংগ্রহের ইতিহাস শতাব্দি-প্রাচীন। লালনসহ বিভিন্ন বাউলের জীবনসংগ্রহ, বাউলতত্ত্ব ও গান নিয়ে আলোচনাও এর পরপরই শুরু হয়। বাউল বা লালনের গানের আধ্যাত্মিকমূল্য, সাধনমূল্য, শিল্পমূল্য ও অন্যান্য মরমীসঙ্গীতের সঙ্গে এর তুলনামূলক আলোচনা কিছু কিছু হলেও, এর সামাজিক বা ঐতিহাসিক মূল্য নিয়ে বা অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবতাবাদ ইত্যাদি লক্ষণ-প্রবণতা নিয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নি। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক লেখায় সম্প্রদায়-সম্প্রীতি প্রচেষ্টায় বাউলগানের ভূমিকার তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আভাস দিয়ে বলেছিলেন :

‘আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্যদেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরস্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেচে। বাউল-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি। এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েচে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করে নি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় নি। এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধূর্য্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু- মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরান-পুরাণে ঝগড়া বাধে নি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে-বিরোধে বর্বরতা। বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেচে, হিন্দু-সুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেচে, এই বাউলগানে তাঁরই পরিচয় পাওয়া যায়।’

লালনের গান সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন বিশেষ প্রযোজ্য; বোধকরি চারিত্র-বিচারে সবচেয়ে বেশি সত্য। লালনের কাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক অবস্থার ব্যাপক রূপান্তর সাধিত হয়েছে। বহমান কালের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে পুরোনো মূল্যবোধ ও রুচি। আজ অনেকের বিবেচনায় বাউলের গান ও সাধনা পিছিয়ে পড়া সমাজের সংস্কৃতি। বাউলের বা লালনের সকল গানও হয়তো আজকের রুচি ও মানসিকতায় সমান মূল্য পাবে না। ঐতিহাসিক কারণেই এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। তবু এই সম্প্রদায়ের বিশেষ করে লালনের গানের সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে। লালনের গান সমাজ-সম্পর্কের ধারা বেয়ে সাম্প্রদায়িকতা-জাতিভেদ-ছুঁৎমার্গের মতো যুগ-সমস্যাকে চিহ্নিত করে তাঁর সমাধানের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিল। এই প্রয়াসের মাধ্যমে লালন সমাজসচেতন ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় দিয়েছেন তাঁর স্বরূপ-নির্ণয় বাঙালির প্রবহমান জীবনচর্চার মৌল প্রবণতার নির্দেশক বলেই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান।

পথরেখা/এআর